Die von der Weimarer Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) initiierte Gründung eines Arbeitsausschusses für die Errichtung eines Thälmann-Denkmals am 2. Februar 1954 reaktivierte die seit Ende 1945 immer wieder aufs Neue zurückgestellten Bemühungen. Mit Otto Englberger gehörte dem Gremium ein renommierter Architekt an – tatsächlich sollte ein Kollektiv unter seiner Leitung schließlich die Bebauung der Ruinen um den Platz der 56.000 umsetzen.

Kontrovers gestaltete sich der Beitrag seines Kollegen Siegfried Tschierschky. Treffend erkannte dieser, dass die Platzgestaltung aufgrund ihres Zuschnitts auf ein Sockeldenkmal fast unvermeidlich in einem alleinigen Fokus auf Ernst Thälmann münden würde, während die anderen Opfer des KZ hinter ihm zu verschwinden drohten. Um ein Haar hätte diese klare Benennung der Defizite des bisherigen Entwurfs einen Richtungsentscheid initiiert. Tschierschky strebte ein kollektives Mahnmal am Platz der 56.000 an, das Denkmal für Ernst Thälmann sollte seinen Platz an anderer Stelle in der Stadt finden. Nahezu alle Fachleute des Denkmalausschusses schlossen sich seiner Einschätzung an. In dieser Situation intervenierte in der zweiten Jahreshälfte 1955 das Zentralkomitee der SED in Berlin und setzte bis zum Jahreswechsel eine Rückkehr zu den ursprünglichen Planungen durch.

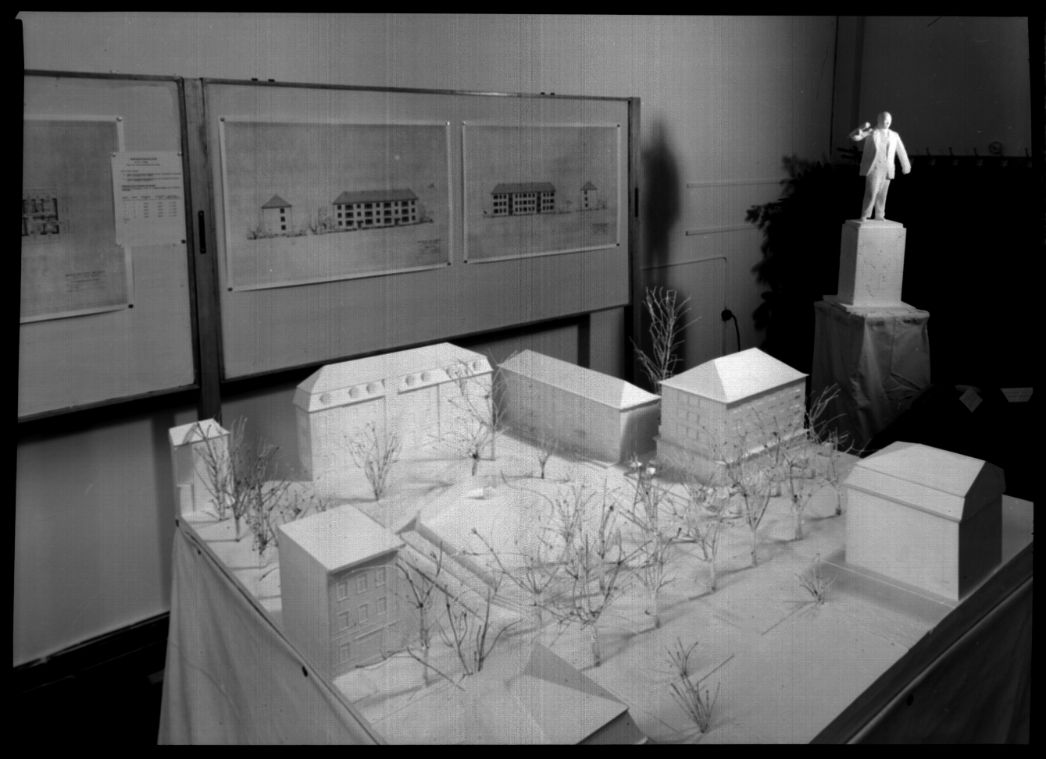

Obwohl Alternativen bestanden und sich weitere Künstler einbrachten, zeichnete sich für die Gestaltung des Thälmann-Denkmals frühzeitig eine Beauftragung des von Otto Englberger vorgeschlagene Bildhauers Walter Arnold ab. Ende 1955 mit einem Entwurf beauftragt, präsentierte er im Folgejahr einen positiv aufgenommenen Vorschlag, der Ernst Thälmann als Statue auf der westlichen Platzhälfte in der Pose des politischen Redners zeigte. Das Denkmal entkoppelte sich damit von der eigentlichen Verbindung Weimars mit dem historischen Ernst Thälmann als Ort seiner Ermordung. Es fand dennoch allgemeine Zustimmung, da es Thälmann so zeigte, wie man ihn sehen wollte – als Kämpfer, der den Weg in die (sozialistische) Zukunft wies.

Bereits um den Jahreswechsel 1955/56 war die Errichtung des Denkmals und die Neugestaltung der Wohngebäude am Platz der 56.000 in den Planentwurf des Nationalen Aufbauwerks aufgenommen worden. Zugleich lief die Mitteleinwerbung für das Denkmal durch eine Spendenaktion an.