Vor 35 Jahren lädt die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald zu einer ersten Gesprächsrunde ehemaliger Internierter ein.

Im Frühjahr 1990 überschlagen sich die Ereignisse. Mit dem Ende der DDR kommt es täglich zu Enthüllungen über früher verschwiegene Themen. Es geht um die wirtschaftliche Talfahrt, Umweltprobleme, Machtmissbrauch der SED und den nicht aufgearbeiteten Stalinismus. Auch die sowjetischen Speziallager der Jahre 1945 bis 1950 werden nun öffentlich diskutiert. Täglich melden sich mehr ehemalige Internierte oder ihre Angehörigen, die Aufklärung verlangen oder zu dieser beitragen wollen.

Bereits am 5. Mai 1990 setzen die bundesdeutsche „Vereinigung der Opfer des Stalinismus“ (VOS) und die neugegründete Initiativgruppe Buchenwald 1945-50 e. V. ein sichtbares Zeichen: Sie führen eine Gedenkstunde in Buchenwald durch. Dieses Treffen gilt in der Folge als 1. „Buchenwaldtreffen“ der Initiativgruppe. Seit 1992 wird es jährlich im September durchgeführt.

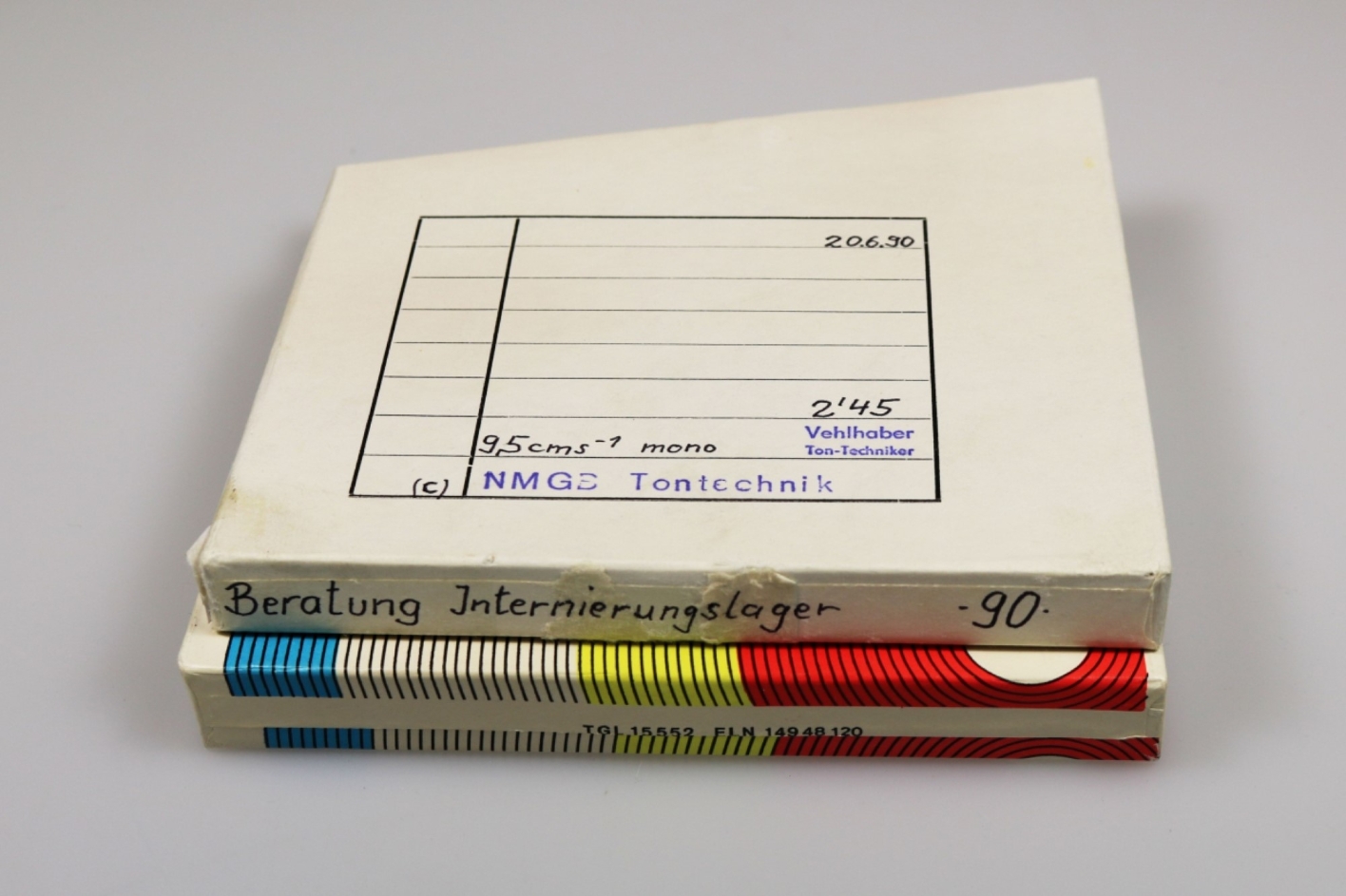

Wenige Tage später lädt die Gedenkstättenleitung für den 20. Juni 1990 zu einer ersten Gesprächsrunde mit ehemaligen Speziallager-Insassen auf den Ettersberg. In einem Brief vom 10. Mai 1990 umreißt die Gedenkstätte die zentralen Vorhaben der nächsten Zeit: die Erstellung von Informationsmaterial, die Archivierung von Dokumenten und Objekten zum Speziallager Nr. 2 sowie die Einrichtung eines würdigen Trauerplatzes. Das alles kann die Gedenkstätte nicht allein leisten; dafür benötigt sie die Unterstützung der Betroffenen.

Die Resonanz am 20. Juni 1990 ist groß, mehrere Hundert Personen folgen der Einladung. In der Diskussion kommen Betroffene wie Mitarbeiter:innen zu Wort. Die Atmosphäre ist angespannt, Vorwürfe über das jahrzehntelange Verschweigen und die vermeintlich langsame Aufarbeitung werden laut. Der Diskussion folgen mehrere Gesprächskreise zu Einzelthemen. Der Grundstein für die – nicht immer konfliktfreie – Aufarbeitung der Geschichte des Speziallagers Nr. 2 Buchenwald ist gelegt.

Ein Teil der Diskussionsveranstaltung wird von der Gedenkstätte auf Tonband aufgezeichnet. Das Band findet sich heute in der Gedenkstättensammlung; mittlerweile wurde es digitalisiert. Zu hören ist u. a. der Leiter der Speziallager-Arbeitsgruppe und spätere langjährige Kustos Dr. Bodo Ritscher:

„Wie ich inzwischen weiß, hatten zahlreiche ehemalige Lagerinsassen den festen Vorsatz, nie wieder hierher zu kommen. Das hing mit schlimmen Erinnerungen zusammen, aber auch damit – und nicht zuletzt damit, dass hier ihr Schicksal über Jahrzehnte totgeschwiegen wurde.“

Auch der ehemalige Speziallager-Insasse Gerhard Finn (1946–1948 Speziallager Nr. 2) kommt zu Wort. Nach seiner Entlassung 1948 arbeitet er u. a. im Ministerium für innerdeutsche Beziehungen. Er prägt durch seine Verbindungen in hohe Kreise der bundesdeutschen Politik die Speziallager-Aufarbeitung, fördert sie auch materiell. Mit der Gedenkstätte und der Tabuisierung der Speziallager-Geschichte geht er in seiner Rede hart ins Gericht:

„Man hat wieder einmal nichts gewusst. Hier in Weimar, hier in den Dörfern der Umgebung haben’s die Spatzen von den Dächern gepfiffen, was hier los war. Wir haben mehrmals die NMG [Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, Anm.] darauf hingewiesen: Wie sah es denn nach 1945 hier aus? Fragen Sie mal Ihren Besucherdienst. Erst haben sie es abgestritten, dass überhaupt sowas war, das war Verleumdung, dann war es ein Kriegsgefangenenlager ... Obwohl sie zur ganzen antifaschistischen Literatur im Westen Zugang hatten, dazu hatten sie angeblich keinen Zugang. Sie wussten von früher, dass hier Gräberfunde waren. Nicht erst seit der Wende.“

Nicht alle Teilnehmer:innen nehmen das Gesagte ohne Widerspruch hin – auf Seiten der Gedenkstätte wie auf Seiten der ehemaligen Internierten. Am Nachmittag kommen die Teilnehmer:innen in Arbeitsgruppen zusammen und besprechen gemeinsam Aspekte der Lagererfahrung. Daraus entwickelt sich ein über Jahre fortgeführtes Gesprächsformat. Am Ende der Veranstaltung bleibt neben aller Diskussion aber die Hoffnung zurück, die nun enttabuisierte Geschichte der Speziallager zu erforschen und weiterhin in Kontakt zu stehen. Die vielen Treffen und Gesprächsrunden der 1990er Jahre werden ihnen recht geben.