Gedenken ohne Wissen?

Bis heute ist der Umgang mit der Geschichte der sowjetischen Speziallager umstritten. Viele Inhaftierte waren NS-belastet, einige hatten schwerste Straftaten begangen. Aber auch ihnen wurde im Speziallager Unrecht angetan.

Buchenwald war Standort eines nationalsozialistischen Konzentrationslagers wie auch eines sowjetischen Speziallagers. Auch das erschwert das Gedenken und öffnet es für politische Instrumentalisierung – etwa in Form der Gleichsetzung des vor und nach 1945 geschehenen Unrechts.

Gegen solchen Missbrauch der Geschichte hilft nur eine wissenschaftlich fundierte und quellengestützte kritische Auseinandersetzung mit den Speziallagern.

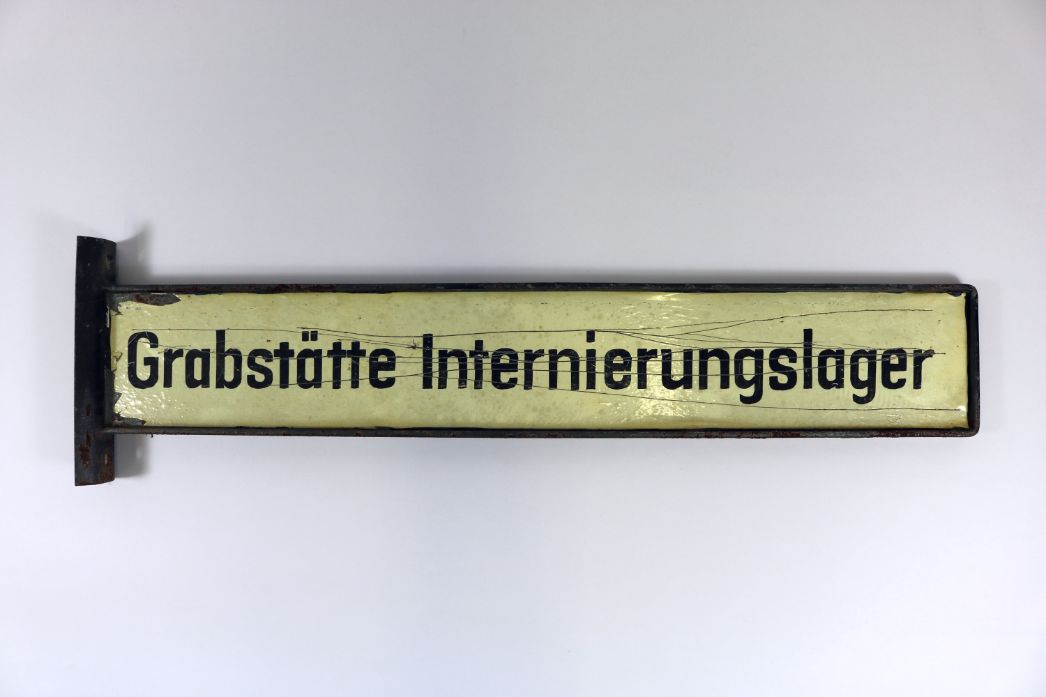

Mit dem Ende der DDR wurden die Massengräber des Speziallagers Nr. 2 gekennzeichnet. Dieser Wegweiser stand Anfang der 1990er Jahre auf dem ehemaligen Lagergelände. Um die Bezeichnung „Internierungslager“ gab es große Auseinandersetzungen. Für einige stellte sie eine Gleichsetzung der Speziallager mit den besser versorgten westlichen Internierungslagern dar. Andere Besucher:innen protestierten gegen die generelle Thematisierung der Speziallager in der Gedenkstätte – die zerkratzte Inschrift zeugt davon.

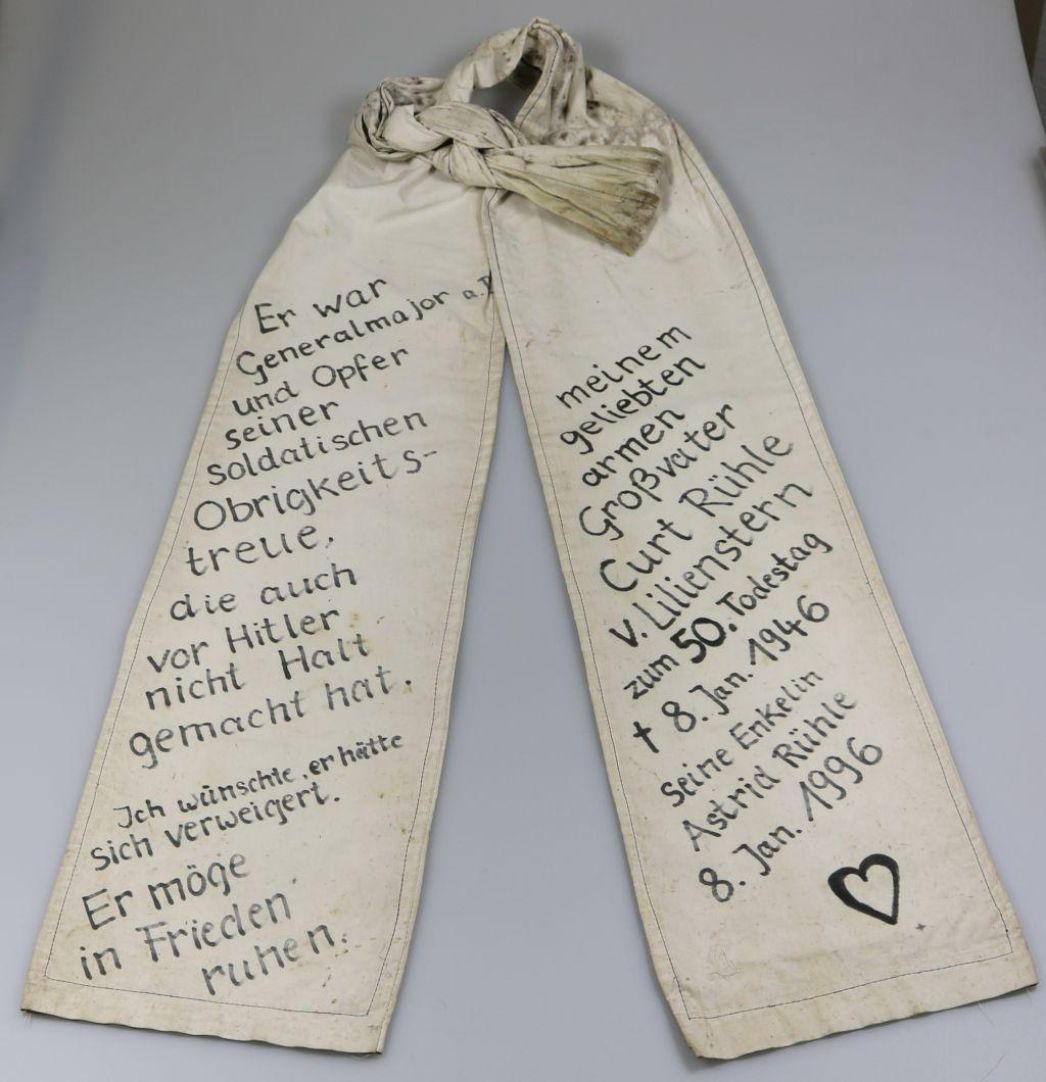

Text: „Er war Generalmajor a. D. und Opfer seiner soldatischen Obrigkeitstreue, die auch vor Hitler nicht Halt gemacht hat. Ich wünschte, er hätte sich verweigert. Er möge in Frieden ruhen. / meinem geliebten armen Großvater Curt Rühle v. Lilienstern zum 50. Todestag † 8. Jan. 1946 seine Enkelin Astrid Rühle 8. Jan. 1996“

1996 hängte die Enkelin von Curt Rühle von Lilienstern diese Schleife an einen Baum auf dem Gräberfeld 1 in Buchenwald. Mit dieser Geste machte sie auf die komplexe Biografie ihres Großvaters aufmerksam: seine Loyalität zum NS-Regime und seinen Tod im Speziallager Nr. 2.

Im April 1997 protestierten etwa zehn Personen gegen die Gräberfeld-Gestaltung und die Darstellung des Speziallagers Nr. 2 in der fast fertiggestellten Dauerausstellung. Sie versahen über 60 Metallstelen mit Müllbeuteln und beschädigten Gedenkzeichen. Die Aktion unter dem Motto „NS-Stelen auf den Müll!“ führte zu einer Welle der Entrüstung. Es folgte eine Strafanzeige der Gedenkstätte.

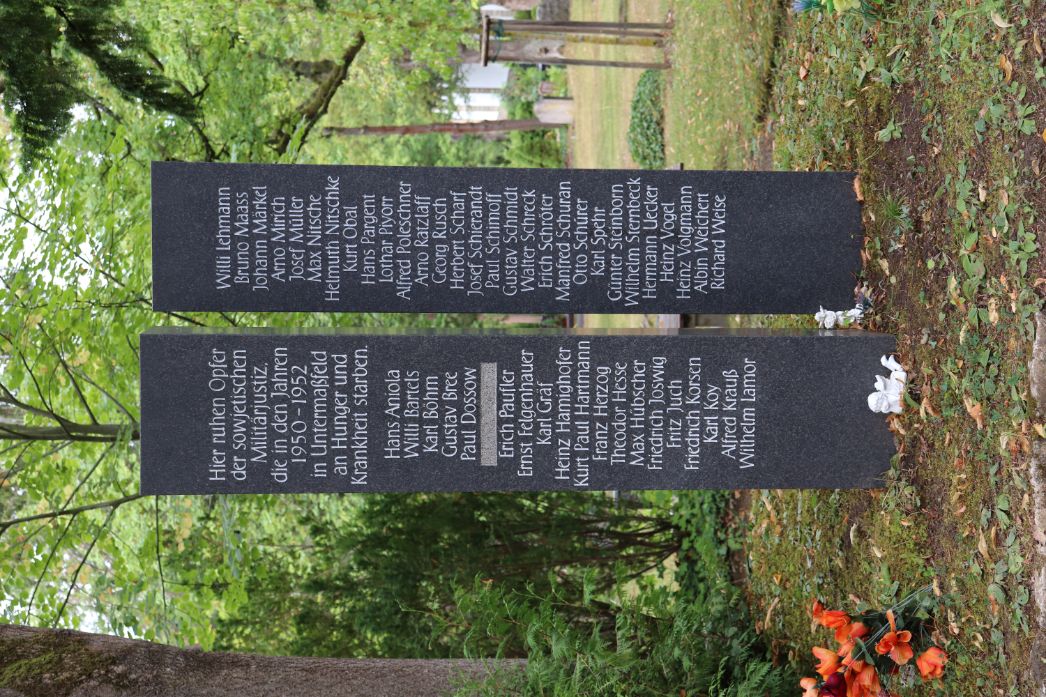

Im Jahr 2000 wurden zwei Gedenkstelen auf dem Parkfriedhof Meiningen eingeweiht. Darauf finden sich 49 Namen von ehemaligen Insassen des Speziallagers Sachsenhausen, die nach dessen Auflösung im Frühjahr 1950 in Untermaßfeld inhaftiert wurden und dort verstarben. 2015 führte der Name von Josef Ebenhöh zu einer Kontroverse. Ebenhöh war seit 1938 SS-Mitglied und seit 1944 Leiter des KZ-Außenlagers in Penig. 2016 wurde sein Name im Einvernehmen mit dem Bürgermeister und der Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945–1950 e.V. entfernt. Die Ausfräsung führte bis heute jedoch nicht zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Ebenhöhs Täterschaft und der Suche nach einem angemessenen Gedenken.

Der AfD-Abgeordnete Karlheinz Frosch legte einige Tage vor einer Speziallager-Gedenkveranstaltung einen Kranz am Trauerplatz in Buchenwald ab. Sein Bruder verstarb 1947 im Speziallager Nr. 1 in Sachsenhausen. Die Formulierung „roter Terror“ stammt aus der Zeit nach der Oktoberrevolution. Für die sowjetischen Verhaftungen nach dem zweiten Weltkrieg ist sie ungeeignet und geschichtsrevisionistisch, da so die Vorgeschichte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die NS-Belastung etlicher Internierter ausgeblendet wird.